Para descargar el informe en pdf haga click Textuales – El debate de aborto en el Senado Informe

Del 10 al 31 de julio de 2018 se realizaron las reuniones de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación en las que distintos expertos analizaron el proyecto de ley con media sanción que pretende legalizar el aborto (expediente CD-22/18).

Desde el Centro de Bioética, Persona y Familia analizamos las versiones taquigráficas de las reuniones conforme la versión disponible en la web senado.gov.ar y realizamos una compilación de citas textuales sobre algunos de los argumentos que más usualmente se utilizan para justificar la legalización del aborto. El informe incluye las frases que expresan cada argumento y las respuestas que se formularon a esos mismos argumentos en el transcurso de las reuniones.

Creemos que esta recopilación puede ayudar a advertir que no sólo se han respondido las distintas razones invocadas para legalizar el aborto, sino que se han dado sólidos argumentos para sostener la inconstitucionalidad de la iniciativa y la necesidad de que se sancione una legislación favorable a la vida de la madre y el niño por nacer.

Los argumentos en torno a los cuales se estructura este informe son:

1) El aborto como un problema de salud pública en Argentina

2) Legalización del aborto y la mortalidad materna en la experiencia internacional

3) Clandestinidad e inseguridad del aborto

4) El aborto y la pobreza

5) La prohibición del aborto como violación de la autonomía de la mujer

6) Legalizar el aborto no viola el bloque de constitucionalidad

7) Recomendaciones de los comités internacionales sobre aborto

8) La protección gradual e incremental de la vida

9) El aborto como pretendido “derecho humano”

10) El presunto fracaso del derecho penal

11) La media sanción de Diputados no incluye el aborto de personas con discapacidad

12) La media sanción no es un proyecto de ley de aborto irrestricto

13) Los que se oponen al aborto legal no tienen propuestas alternativas

1) El aborto como un problema de salud pública en Argentina

Los argumentos proaborto:

“El aborto es un problema de salud pública, porque produce preponderantemente muertes y morbilidad evitable, sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres sanas y preponderantemente con alta vulnerabilidad social” (Rubinstein, 24-7-2018).

“Pero yo no quiero expresar mi opinión personal. Yo quise presentar los datos. ¡Los datos están ahí! Como dije al principio, uno puede sentirse más cómodo o menos cómodo: son los datos. El tema es que el problema existe. ¿Es el primer problema de Salud Pública? ¡No, no lo es! Tampoco lo he dicho de esa manera. Pero es un problema que afecta a población vulnerable en el que el marco de legalización, claramente, produce resultados inmediatos” (Adolfo Rubinstein, 24/7/2018).

“Cuando, en soledad, uno no encuentra equipos y la única posibilidad es la decisión de hacerlo en forma clandestina, es diferente a cuando uno encuentra equipos que incluyan todas las perspectivas y que incluso desnaturalizan algunas de las decisiones” (Leonardo Caruana, 11/07/2018).

“¿Seguimos dejando el aborto en la clandestinidad o toma un rol el Estado? De eso se trata. Si bien han habido cifras que parecen muy significativas, hay 50 mil mujeres por año que son internadas en los hospitales públicos por consecuencia del aborto clandestino, del aborto inseguro” (Marta Alanis 17/7/2018).

“Hay un número que me impacta, que es pensar que desde el regreso de la democracia, desde 1983, se murieron 3.030 mujeres con relación a haberse realizado abortos en forma clandestina” (Patricia Rosemberg, 10/07/2018).

“La Argentina es un país atípico en la región latinoamericana. El aborto es la primera causa individual de muerte materna. La proporción de muertes maternas por aborto en 2016 fue del 18 por ciento, esto significa que dos de cada diez mujeres fallecidas durante la gestación o en los 42 días siguientes a la finalización del embarazo fallecieron por un aborto” (Mariana Romero, 10/07/2018)

Las respuestas provida:

“En la Argentina en los últimos 15 años, que es el período que analicé, encontramos que la disminución de la mortalidad materna ha sido significativa, pero la disminución de la mortalidad por aborto ha sido aún más significativa: disminuyó en un 53 por ciento. Esto ha sido posible con el aborto penalizado. Sin la legalización del aborto, hemos disminuido en la Argentina la mortalidad materna por aborto” (María Elena Critto, 10/07/2018).

“Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en 2016 murieron 171.408 mujeres. De ellas, 49.700 murieron por enfermedades cardiovasculares; 30.900, por afecciones respiratorias y 32.500, por cáncer. Solamente hubo 245 muertes maternas, de las cuales 31 fueron por aborto inducido. En conclusión, el aborto representa menos del 0,01 por ciento de las causas de muerte femenina y ni siquiera es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Lejos de ello, la principal causa de muerte materna son los 170 fallecimientos anuales por partos mal tratados por falta de insumo, de recursos y de personal. Mueren 170 mujeres por causas obstétricas directas por falta de presupuesto” (Chinda Brandolino, 31/07/2018).

“el aborto constituye la causa número 40 de muerte para ese grupo etario, muy por detrás del cáncer de mama, de los accidentes, de la enfermedad cerebrovascular, de las causas obstétricas directas e indirectas, del suicidio y de la desnutrición” (Fernando Secin, 10/07/2018).

“Cabe aclarar que hoy el diagnóstico clínico de un aborto clandestino es similar al diagnóstico clínico de un aborto espontáneo. Con lo cual, no podemos aseverar que todas estas muertes maternas, estas 30 muertes maternas, sean por abortos clandestinos” (María Elena Critto, 10/07/2018).

Si vamos “a las causas de muertes de mujeres en edad fértil, de 15 a 44 años, que son 7.936, también, la causa de muerte sería una de las últimas, porque las principales causas de muerte en Argentina son las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades prevenibles con, obviamente, trabajo en los factores de riesgo y con prevención y control de riesgos” (María Elena Critto, 10/07/2018).

“No voy a hablar de todas las causas, sino de las principales. La primera es la de las infecciones maternas asociadas al puerperio, es decir, a la cesárea y al parto, que podrían prevenirse con mejoras en las condiciones hospitalarias. Luego, tenemos muertes maternas por hipertensión. También, prevenibles con atención prenatal, con seguimiento y tratamiento adecuados” (María Elena Critto, 10/07/2018).

“Casos de absoluta inviabilidad fetal son tipificados como de gran necesidad, permitiendo el aborto con severas restricciones en tiempo y forma. Ambos criterios se aplican también a la mujer embarazada por violación y encontrándose en serio riego psicofísico. No obstante, estos casos son cuantitativamente insignificantes frente a los millones de abortos inducidos anuales en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, cuya mayoría son embarazos no deseados por ser conflictivos respecto de los intereses personales, familiares o sociales y hasta por control de natalidad, siendo estos los reales motivos del actual proyecto para la legalización del aborto a demanda” (Fernando Szlajen, 10/07/2018)

“En definitiva, esta ley ignora la posibilidad cierta de salvar las dos vidas. Desconoce que en la actualidad no hay ninguna situación médica que impida la continuidad de un embarazo al menos hasta alcanzar la viabilidad del feto. Atenta contra la salud integral de la mujer, ya que olvida que el aborto tiene dos víctimas: el ser humano en gestación, que es eliminado, y su madre. El aborto pone en riesgo la salud integral de la mujer. ¿Quién se hará cargo de las consecuencias? No colabora a paliar las situaciones de vulnerabilidad materna; por el contrario, coloca a la mujer en situación de mayor riesgo, ya que el aborto aumenta su vulnerabilidad” (Zelmira Bottini de Rey, 11/07/2018).

“La mujer que recurre a un aborto es fruto del fracaso de nuestra sociedad: no pudimos brindarle educación; acceso a la salud; herramientas para que se conozca, quiera, valore su vida, elija; no supimos acompañarla ni protegerla en situaciones de violencia y pretendemos solucionar toda esta enorme falta, simplemente, con un aborto limpio, sin pensar que después la que sigue sufriente y sin herramientas es la misma mujer, sumado a todo lo anterior el dolor de una muerte” (Bárbara Finn, 18/07/18).

“La otra cosa que quiero cuestionar, en todo caso, es que el aborto si bien puede ser un tema de salud pública, está bastante claro que no es una prioridad de salud pública. En primer lugar, porque el embarazo no es una enfermedad. Empecemos por algo tan simple como eso. Y no es una enfermedad que se cura con un aborto y que el Estado tiene que proveer esa curación. Pero, además, según datos que podrán ser más relativos, mejores o mayores, la muerte femenina en edad gestacional es la causa número 40. La imagen de la mujer infartada, como acá han dicho varios médicos. Hay un antes y un después del misoprostol. Las mujeres abortan, mayoritariamente, con misoprostol e ingresan a un hospital con un aborto en curso. Esto lo dijo muy bien en las Universidad Di Tella, de la que soy miembro también, la doctora Ruth Weinberg, jefa de ginecología de 40 años. Dijo que hacía más de 8 años que no había ni una sola muerte en una zona norte, Eva Perón, en la provincia de Buenos Aires. O sea, por lo menos, hay que reconocer que no es una prioridad. Al ministro Rubinstein le quisiera recordar que tiene 39 causas evitables de las cuales ocuparse antes del aborto. Por empezar, cáncer de mama y cáncer de útero por falta de los accesos sanitarios” (Cristina Miguens, 25/08/2018).

“La mortalidad materna y el aborto, sí señores, son un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque se registran en Argentina más de 200 muertes maternas por año, no a causa del aborto, sino por un sistema de salud ineficaz, ineficiente e injusto que no controla los embarazos de riesgo ni hace el seguimiento prenatal que las normas establecen. Sistemas que nadie modifica. Hay una dialéctica discursiva permanente, pero que nadie modifica y que garantiza y perpetúa las inequidades del sistema. Muertes prevenibles por hemorragias, muertes prevenibles por sepsis, muertes prevenibles por hipertensión” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“El 40 por ciento de las maternidades no cumplen con la totalidad de las condiciones obstétricas y neonatales mínimas que estable la Organización Mundial de la Salud; sin anestesistas, sin obstétricas y sin sangre segura. Como bien se dijo, el número de casos de sífilis materna y su correlato en la sífilis congénita va en aumento, así como la tuberculosis y el Chagas, evidenciando nuevamente la falta y la falla de la salud pública en los controles prenatales, en especial de esas mujeres pobres que dicen proteger” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“¿Por qué siempre asociaron la mortalidad infantil con la pobreza y no vinculan ahora la mortalidad materna a la pobreza? En todos los lugares cuando sube una también sube la otra. Pobreza económica, pobreza educativa, pobreza sanitaria y pobreza de valores. El 33 por ciento de las mujeres en edad fértil se encuentra bajo la línea de pobreza, esa pobreza estructural, esa pobreza profunda; el 42 por ciento solo tiene cobertura médica a través del hospital público, ese que describí precedentemente; y el 40 por ciento de estas mujeres en edad fértil no completó la educación secundaria. Esto los sanitaristas y todos nosotros lo sabemos muy bien y muchas veces lo callamos con este tipo de leyes” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“Pensemos: ¿cuál es el problema de salud pública que este proyecto pretende solucionar? Las muertes maternas por abortos clandestinos. En otras palabras, las infecciones, perforaciones o demás complicaciones que se generan por aborto en condiciones de bajos recursos humanos o de higiene. Ese es el problema. ¿Y cuál es la solución, de acuerdo al proyecto que tiene media sanción? El aborto legal. O sea, para terminar con ese problema, se oscurece; mejor dicho, se fulmina la protección de la vida por nacer, la vida intrauterina, llámese cigoto, embrión, mórula, blastocisto o feto. Protección que, lo digo otra vez, es una cuestión de salud pública” (Octavio Lo Prete, 18/07/18).

2) Legalización del aborto y la mortalidad materna en la experiencia internacional

Los argumentos proaborto:

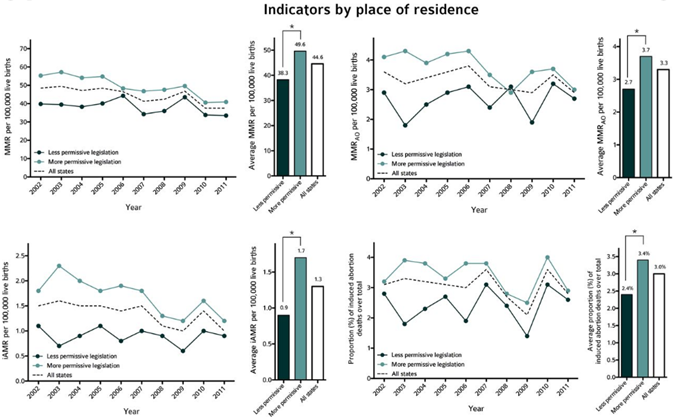

“La legalización disminuye la mortalidad materna. El sustento dado por la capacidad y rigurosidad de una institución como Organización Mundial de la Salud y su departamento de reproducción humana debería ser un reaseguro para considerar esta evidencia. Veamos ahora un caso concreto como es Uruguay. Esta tabla muestra la evolución de las muertes maternas en general y por aborto a lo largo de los años. Uruguay legalizó el aborto hasta la semana doce hasta fines de 2012. Previo a eso, Uruguay tenía nueve o seis muertes maternas por aborto por año. Esa fue su justificación para comenzar el trabajo en reducción de riesgos. A partir de 2013 y con la implementación de la ley, Uruguay tiene una o ninguna muerte materna por aborto y ninguna muerte en las mujeres que acceden a las interrupciones voluntarias del embarazo” (Mariana Romero, 10/07/2018).

Las respuestas provida:

“La mortalidad materna se redujo en los países que llaman desarrollados, no por la legalización del aborto, sino por mejores condiciones de vida, con sistemas de salud y educativos dignos. Fíjense que la mortalidad materna en Chile, en 2015, con aborto punible, era la mitad de la mortalidad materna nuestra. ¿Cuál será el clima del otro lado de la cordillera para que tengan esta mortalidad materna? ¿Qué pasa con Uruguay? Uruguay legaliza el aborto en 2012. Yo puse datos hasta el 2010 también de la OMS. Fíjense cómo Uruguay también descendió fuertemente la mortalidad materna, pero no de la misma forma que la nuestra. Estamos nosotros mucho más allá de dos veces de mortalidad materna de Uruguay con la misma punibilidad del aborto” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“Veamos el caso de Chile. Chile también ha disminuido la mortalidad materna significativamente sin una ley de aborto. Y la mortalidad materna por aborto la disminuyó en más de un 90 por ciento en este período de tiempo que he analizado. Veamos el caso de Uruguay, que hoy lo sacaron a la luz también. La mortalidad materna en Uruguay descendió también significativamente hasta 2011. En 2011 tuvo la tasa de mortalidad materna más baja de su historia, con 4 muertes maternas. Y luego, a partir de la legalización, llamativamente subió la tasa. Acá cabe aclarar que de 2008 a 2011 Uruguay tuvo cero muertes maternas por aborto. Es decir, Uruguay, Chile y Argentina disminuyeron la mortalidad materna sin necesidad de legalizarlo, y disminuyeron la mortalidad materna por aborto sin una ley de aborto” (María Elena Critto, 10/07/2018).

“En el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Esto fue en el año en que se aprobó la ley, en 2012, y en ese Consenso hay una declaración que yo la marqué separada, que establece que los gobiernos declaran su preocupación respecto de que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad materna y no disminuye el número de abortos, cuestión que, por lo menos en Uruguay, antes y después de la ley fue mentira, claramente. No me quiero meter en los datos de otros países, pero en Uruguay, por lo menos, fue mentira” (Gerardo Amarilla, 24/7/2018)

“La mortalidad materna venía en clara reducción desde hace muchos años antes de la aprobación de la ley, llegando, incluso, a cifras históricas bajas antes de la ley y subiendo algunas cifras posteriormente a su aprobación. El número de abortos de Uruguay era mucho menor al que se pronosticó antes de la aprobación de la ley y en todos los casos lo que se ha comprobado es que no ha parado de aumentar el número de abortos en el país a partir de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo. No hay comprobación de que los países que han legalizado el aborto tengan baja mortalidad materna, ni que los que lo penalizan tengan cifras altas. Ahí está un mapa comparativo –el que mostraba el doctor Briozzo– sobre los países que todavía penalizan el aborto, en rojo, como si fuera algo malo; y arriba, en verde, los que tienen baja mortalidad materna. ¡Oh, vaya coincidencia! América Latina tiene baja mortalidad materna comparada con el resto del mundo y en la mayoría de los países todavía está penalizado el aborto. De alguna manera, aquí se están desmintiendo o desmitificando algunos datos que se dan como ciertos” (Gerardo Amarilla, 24/7/2018)

“Las muertes maternas han tenido un pequeño aumento en los últimos años. Preocupante. Habían bajado a 8,6 cada 100.000 nacidos vivos, en el 2011, un año antes de la ley de legalización en Uruguay; después pasó a 10,4; 18,5; 18,6; 22,5, en el 2015 y 19,1, en el 2016. O sea que ha venido claramente, desde el 2012, tomando una curva ascendente preocupante. En estos años hay solamente dos muertes por aborto. Pero nos preocupa porque la mortalidad materna ha venido creciendo y ahí sobran los operadores de la salud que dan respuestas para el caso uruguayo” (Gerardo Amarilla, 24/7/2018).

“(…) En todos los países en los que se legalizó el aborto, a partir de la legislación el número de abortos subió dramáticamente. La legalización del aborto en el mundo ha aumentado la cantidad de abortos año a año. Solo disminuye cuando baja dramáticamente la tasa de fertilidad en mujeres o la inmigración de mujeres fértiles” (Chinda Brandolino, 31/07/2018).

“El doctor Elard Koch es un eminente y brillante investigador chileno. Ha ganado un montón de premios y ha estado en la ONU hablando de todas estas cuestiones. Él hizo un estudio de mortalidad materna, que abarcó 50 años en Chile, sobre estadísticas vitales: desde 1957 a 2007. Y él estudió y vio que la mortalidad materna en todo ese periodo había bajado en Chile un 93,7 –casi un 94 por ciento– sin estar legalizado el aborto. El doctor Elard Koch atribuyó este cambio, que también lo vieron en Uruguay, fundamentalmente a la educación y a otras situaciones como el acceso a una mejor calidad de atención médica, el acceso al agua potable, a las cloacas; pero básicamente era la educación. Entonces, lo que decía Elard Koch es que legalizar el aborto no tenía relación con la mortalidad materna. Y viendo hoy al doctor Leonel Briozzo que expuso muy bien –en realidad, yo tengo el trabajo que ellos hicieron en la revista–, me llamó la atención por qué no mostró el cuadro en donde, en la misma revista, está claramente establecido que la mortalidad materna en Uruguay bajó –sí– muchísimo, pero antes de que se legalizara. El aborto se legalizó en Uruguay en 2012 y la mortalidad materna bajó, de 2005 a 2010, un 37.3 por ciento” (Ernesto Beruti, 24/7/2018).

“Todo eso pasó sin haber legalizado el aborto. Entonces, yo no digo que no pueda tener algún dato o injerencia, pero cuando seguí leyendo el trabajo de Leonel Briozzo decía que la razón más importante por la cual disminuyó la mortalidad materna en Uruguay fue porque mejoró el índice de desarrollo humano: mejoraron las políticas sanitarias, las políticas que hicieron salir a la gente de la pobreza y la educación, por supuesto. Todo eso hizo que bajara notablemente la mortalidad materna en Uruguay antes de la legalización” (Ernesto Beruti, 24/7/2018).

“A mayor inversión en salud –no digo gasto en salud, digo inversión en salud– menor mortalidad materna. Fíjense ahí qué pasa con la inversión en salud en España, qué pasa con la inversión en salud en Chile y en Uruguay; y qué pasa con la mortalidad materna de esos países. Pero fijémonos qué pasa en la última filmina, en la filmina cinco: Cuba tiene un aborto legal y Chile tiene el aborto punible, y las tasas miden riesgos como los sanitaristas saben. En 2015 el riesgo de muerte materna fue el doble en un país con aborto legal como Cuba que en uno con aborto punible como Argentina. Seguramente, si relacionamos el PBI per cápita y la mortalidad materna de muchos países latinoamericanos vamos a ver que son inversamente proporcionales cada uno de ellos. La principal causa de muerte en nuestro país es la pobreza y tenemos que tenerlo muy en claro. Esa es la principal causa de muerte” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“Las leyes tienen valor cultural, nos dicen qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una sociedad, qué es valioso y qué no es valioso. Esta ley atenta contra la solidaridad social, la solidaridad hacia el más débil, anula la solidaridad más profunda, que es la de una madre hacia su hijo, cultiva el individualismo, profundiza el egoísmo y promueve la realización personal sin importar el otro. En 2016, en Uruguay, se registró una sola muerte legal por violación; 5 por riesgo en la salud de la madre; 4 por anomalías congénitas; y 9.619 por propia voluntad; nada más que por propia voluntad. Probablemente interfería con el trabajo, el crecimiento profesional y demás” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“El 99,84 por ciento de los abortos realizados en Uruguay se han hecho por la propia voluntad de la mujer sin justificar ninguna causa” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

3) Clandestinidad e inseguridad del aborto

Los argumentos proaborto:

“No estamos discutiendo aborto sí o aborto no. Lo que estamos discutiendo es que el aborto deje de ser clandestino. Si el aborto se mantiene en la clandestinidad, las que seguirán muriendo serán las mujeres pobres. Todas seguiremos forzadas a abortar en la clandestinidad” (Belén Spinetta, 10/07/2018).

“Si no aprueban la ley, los que están por el rechazo lo que van a lograr es que esa mujer vaya a un consultorio clandestino y que nadie pueda ayudarla desde el Estado y, probablemente, ni desde la familia porque no lo va a decir” (Claudia Piñeiro, 31/07/2018).

“Entonces, en un extremo, hay una ley que no les gusta, pero que se puede mejorar, y del otro lado un rechazo total y las mujeres libradas a su suerte y a la ilegalidad” (Claudia Piñeiro, 31/07/2018).

“La falta de legalidad, de sanción legal a una práctica corriente, implica sostener la clandestinidad; implica, además, aceptar y tolerar a la clandestinidad de estas prácticas como la causa principal de las muertes. Este es el debate, entonces. Es un debate estrictamente legal y de derechos” (Margarita Stolbizer, 31/07/2018).

“La ley que penaliza el aborto en realidad no es que ha impedido la realización del aborto, solamente hace la situación para las mujeres que no tienen recursos sean económicos, de relaciones, de información, de la situación que sea, abordar un momento que para la mujer es muy crítico” (María Lucila Colombo, 10/07/18).

“Cualquier barrera que interpongamos solo generará demoras e inequidad en el acceso, clandestinidad, complicaciones y muerte. Además, señoras senadoras, señores senadores, seamos claros: cuando una mujer decide interrumpir su embarazo quiere hacerlo lo antes posible. En este sentido, si no se establece y se respeta el límite de tiempo de cinco días para garantizar la práctica, como lo establece el artículo 11, nuevamente exponemos a las mujeres más vulnerables a que se cercene su derecho a la interrupción voluntaria” (Pedro Cahn, 10/07/2018).

“Si el aborto se mantiene en la clandestinidad, las mujeres y personas gestantes seguiremos buscando las formas y mecanismos para poder interrumpir el embarazo no deseado. Lo seguiremos haciendo, solas o acompañadas” (Belén Spinetta, 10/07/2018).

“Para Amnistía Internacional, si sólo se despenaliza el aborto, este Congreso está avalando que en el país se sigan realizando abortos clandestinos. La simple despenalización se limita a remover del Código Penal la amenaza de cárcel, pero no le asegura ni garantiza a las mujeres condiciones seguras para que puedan gozar efectivamente de sus derechos. Se trata de una alternativa que en sus raíces es discriminatoria, porque empuja a mujeres a recurrir a circuitos de ilegalidad y riesgo, es decir, el Estado argentino estaría aprobando una norma no sólo inconsistente con los compromisos internacionales de derechos humanos sino también que convalidaría que los abortos clandestinos se sigan realizando en condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes en nuestro país” (Mariela Belski, 11/07/2018).

“La situación por la cual una mujer decide interrumpir su embarazo es una situación y un hecho incontrastable, es un hecho que ocurre todos los días. Esté legalizado o no esté legalizado. Esté penalizado o esté despenalizado” (Senadora Sacnun 17/7/2018).

Las respuestas provida:

“El aborto podrá ser legal, pero nunca seguro, nunca inocuo y menos gratuito. Esta ley no tiene fundamento científico ni sanitario y menos bioético” (Miguel Angel Schiavone, 24/7/2018).

“En 2016, en Rosario –dicho por el secretario de Salud, el doctor Leonardo Caruana-, hubo 550 abortos provocados –o sea, interrupciones voluntarias del embarazo– y se internaron 169 mujeres. A los que hacen la cuenta les da un 30.7 por ciento de internación. O sea que no es tan seguro: tiene sus riesgos; y los riesgos básicamente están dados por la hemorragia y por la infección en caso de que no se constate que el útero quedó vacío y haya restos embrionarios que puedan provocar una infección posterior” (Ernesto Beruti, 24/7/2018).

“Voy a deshacer algunos mitos. El primero es sobre las cifras que se alteran para intentar la legalización del aborto. Es el siguiente: miles de mujeres mueren por aborto clandestino en la Argentina. Evidentemente, están inventando esta cifra. Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en 2016 … Solamente hubo 245 muertes maternas, de las cuales 31 fueron por aborto inducido” (Chinda Brandolino, 31/7/2018).

“Nos dicen que el aborto es seguro, cuando todos los ginecólogos sabemos muy bien todas las complicaciones que se producen por el uso de misoprostol: estallido uterino, que implica después tener que sacar el útero. Pero los casos no se dan a conocer.” (De Urraza 18/07/18)

“En nuestro hospital tuvimos dos sobrevivientes al uso de misoprostol. Son chicos que tienen un síndrome muy raro, que se llama Síndrome de Moebius, donde tienen faltante de miembros, trastornos para la deglución, son ciegos, tienen retraso madurativo, etcétera. Tenemos dos chicos con Síndrome de Moebius que fue por el uso de misoprostol en el primer trimestre, que eso genera mucha hipoxia y este síndrome” (De Urraza 18/07/18).

“Los riesgos del aborto medicamentoso con misoprostol, básicamente, son hemorragia e infección. El 30 por ciento de los abortos provocados por misoprostol requieren internación” (Ernesto Beruti, 24/7/2018)

“En estas condiciones sociosanitarias, ¿consideran que el aborto legal será seguro? Más aún, ¿cualquier embarazo y parto normal serán seguros para los grupos postergados? En estos temas nadie levanta las banderas de las mujeres excluidas, aquellas que no tienen derecho a un parto en iguales condiciones que las socialmente favorecidas. ¿No son estas las mujeres que pretendían cuidar? El aborto legal terminará siendo una forma de negar y perpetuar la pobreza, de ocultar la raíz profunda de los problemas” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“El Poder Legislativo no ha considerado oportuno solicitar a los profesionales y entidades idóneas para que se expresen, aporten sus conocimientos y adviertan sobre las complicaciones que da la interrupción del embarazo pudieran ocurrir.” Y uno trabaja en la esfera psicológica afectiva y también la esfera anatómica quirúrgica. Con respecto a la esfera psicológica, esto son tres citas de múltiples trabajos de revistas científicas: “El aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para las mujeres”. Hemos escuchado a expositores recordando un aborto de hace treinta años, cuarenta años. Porque es una práctica y es un hecho despreciable, y para la mujer es un estigma que no se olvida más, y eso uno lo vive diariamente en los consultorios. Un camino desolador y potencialmente traumático: angustia, depresión, recuerdos desagradables” (Sergio Feryala 17/7/2018)

“Es una práctica ciega (el legrado), es donde más complicaciones uno tiene” (Sergio Feryala 17/7/2018)

“Dentro de las complicaciones están las tempranas: infecciosas, hemorrágicas, traumáticas, embólicas. Y las tardías: hay infertilidad, alteraciones menstruales, algias pelvianas, dispareunia, infertilidad. No tenemos la ley de aborto todavía promulgada y sin embargo –esto es de público conocimiento– ya hubo dos casos por el uso de misoprostol, de pacientes que se complicaron, en el Hospital Iturraspe; después, una fue derivada al Cullen. A una tuvieron que operarla y extirparle el útero. El misoprostol fue retirado en Francia por poner en riesgo la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque producía el estallido de los úteros, sobre todo en las pacientes que tenían cesáreas” (Sergio Feryala 17/7/2018).

“No se elimina el aborto clandestino, sino que lo agrava, porque el aborto clandestino sigue existiendo. A partir de la semana quince, el aborto clandestino tiene penas menores que las que hoy tiene el aborto clandestino por el Código Penal. Hoy, el Código Penal le da, al médico que incurre en el delito de aborto clandestino, de uno a cuatro años de prisión. Con esta ley, se baja la pena de tres meses a un año de prisión. Pero no solamente eso, sino que además, elimina el agravante para el médico que mata a una mujer en pleno aborto. Hoy, ese médico tiene seis años de pena agravante. Además del uno a cuatro años por haber practicado el aborto, tiene un agravante de seis años. En esta nueva ley, se olvidaron de ponerle agravante al médico que mata a una mujer en un aborto clandestino, con lo cual si ustedes quieren proteger a las mujeres, no pueden apoyar este proyecto de ley” (Mariano Obarrio 17/7/2018).

“Si el aborto clandestino es un problema sanitario corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar por esto el derecho humano y fundamental a la vida” (Bárbara Finn, 18/07/18).

4) El aborto y la pobreza

Los argumentos proaborto:

“25 millones de abortos clandestinos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud cada año, es un dato que habla por sí solo. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, queda sólo una vida por proteger: la de la mujer. La diferencia es si lo hará en condiciones seguras, o si la condenamos por pobre y excluida al síndrome tricolor y a la muerte” (Pedro Cahn, 10/07/2018).

“Las mujeres pobres son las que tienen más posibilidades de morirse; pero la condición de clandestinidad la viven todas las mujeres y esto atraviesa absolutamente a todas las clases sociales” (Patricia Rosemberg, 10/07/2018).

“Es innecesario –espero– repetir las formas en que el aborto clandestino discrimina a las mujeres, en especial a las que están en la pobreza, exponiéndolas por el hecho de querer ejercer su libertad a graves riesgos para su salud y hasta su vida” (Marcelo Alegre, 10/07/2018).

“Las más castigadas por la clandestinidad del aborto son las mujeres pobres y las jóvenes. Las que mueren son esas mujeres que hoy están en pelea contra el hambre, en los barrios y en las villas, las mujeres golpeadas por el avance del ajuste y la desocupación, sobre las que recae todo el peso de la doble presión que sufrimos la mayoría de las mujeres, por nuestra clase y por nuestro género” (Belén Spinetta, 10/07/2018).

“Uno de cada dos niños en la Argentina es pobre. ¿Por qué las mujeres de clase media católicas tenemos dos, tres, cuatro hijos? Tres hijos, generalmente. En cambio, las mujeres pobres tienen seis, siete, muchísimos más. Y no es cultural. Es que no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, que es lo que estamos pidiendo.” (María Eugenia Estenssoro 17/7/2018)

“¡No hay cifra que yo haya visto personalmente que marque semejante inequidad entre las mujeres pobres y las mujeres que tienen acceso a un aborto seguro, no legal! Menciono un trabajo del Hospital Italiano de Buenos Aires, de los años 2010-2011, en el que se estudia a un grupo muy grande de mujeres. Las dividen en socioeconómico alto y socioeconómico bajo. Socioeconómico alto, el por 86 por ciento se hizo abortos con un médico y con un anestesista; y el socioeconómico bajo de esta zona, de la Capital Federal y alrededor de la Capital Federal, solo el 50 por ciento lo hizo con un médico y con un anestesista” (Victor Urbani, 18/07/18).

“La Argentina es un país que tiene demasiados desniveles –todos lo sabemos– y en esto hay un desnivel porque no hay un solo tipo de aborto: hay abortos de ricas y abortos de pobres; y no son iguales” (Ginés González García, 24/7/2018).

“Por otra parte, la gestación no deseada profundiza las situaciones de desamparo vinculadas a la pobreza, la violencia y otras condiciones de vulnerabilidad, recordando la autonomía e incrementando la inequidad y desigualdad asociadas al género, circunstancias contempladas en las cuatro leyes mencionadas al inicio” (Mabel Busaniche, 25/07/2018).

“Sufrimos maternidades forzadas producto de violaciones o, simplemente, somos mujeres pobres, sin formación y sin posibilidades laborales reales, donde la prostitución es el único medio de supervivencia, con las cargas y obligaciones materiales y económicas de mantención, lo que se convierte también en las ataduras al prostíbulo, obligándonos a ceder la voluntad sexual para sobrevivir nosotras y nuestros hijos, los deseados y los no deseados” (Alika Kinan, 31/07/2018).

“El aborto clandestino constituye un problema de justicia social, porque las más afectadas son las mujeres pobres; y de Salud Pública, por la gran incidencia y altos costos que genera atender las complicaciones que trae” (Juan Carlos Escobar, 18/07/18).

Las respuestas provida:

“Este proyecto se argumentó desde las supuestas necesidades de las mujeres pobres, pero no cuida su salud sexual, no está enfocada en la prevención. Este proyecto pretende ignorar las dramáticas causas que llevan a las mujeres humildes al extremo de creer que exterminar su descendencia salvaría su existencia. El proyecto, por ello mismo, no comprende, no contempla ni valora la entidad cultural de las mujeres humildes en la que los hijos son un bien preciado y, además, tergiversa las prioridades en salud poniendo en riesgo los escasos recursos del sistema.” (María de Urraza, 18/07/18)

“No es lo mismo encontrar soluciones a los factores subyacentes como a la pobreza, a la falta de educación o a un sistema de salud injusto e ineficiente, que eliminar a un ser vivo. La legalización del aborto agrega un problema más y no soluciona ninguno de los anteriores” (Miguel Ángel Schiavone, 24/7/2018).

“Hay muchas tercerizaciones en mi hospital. Está tercerizado el servicio de alimentación, el de limpieza, e, incluso, la anestesia, porque nos faltan anestesistas, entonces, hay que contratarlos afuera. En alguna oportunidad se tercerizó también el diagnóstico por imágenes y no teníamos resonador. Ahora tenemos, pero no tenemos quién lo informe, así que hay que pagar el informe afuera. Esa es la realidad y ese es nuestro sistema público, entonces, vamos a sumar más inequidad a este acceso a la salud, porque para dar a luz van a estar nuestras maternidades y la mayor parte de ellas son inseguras; ahora bien, para abortar van a estar los centros con los abortorios habilitados hasta el fin” (Silvina Fernández Lugo, 25/08/2018).

“El proyecto de aborto no protege a la mujer vulnerable, no la protege; no es el sujeto de regulación de la ley. Este proyecto de ley está fundado sobre un modelo de mujer que en realidad es libre, autónoma, y que puede tomar decisiones, y que está en plena condición como para afrontar una decisión tan grave como la de abortar y puede hacerlo con plena libertad de consentimiento informado; que puede entender lo que le están diciendo; que puede manejar los efectos del misoprostol, que –como ustedes saben– es una medicación compleja de manejar, que produce hemorragias, que hay que detectar los síntomas; que tiene capacidad cultural y personal como para manejarse en estas cuestiones; que tiene recursos para manejar la medicación y estas consecuencias; y que en realidad está libre de presiones, que puede decidir con libertad. No se refiere, en cambio, a esas otras mujeres, que son las que a muchos nos preocupan, que son las vulnerable, las pobres, las que están solas, las que sufren presiones y las que no tienen a nadie que las ayude. Este proyecto deja solas a esas mujeres; no las acompaña, las deja solas. Voy a volver sobre esto; no terminé con este punto” (Ursula Basset, 11/07/2018).

“Hoy en día las chicas inician su actividad sexual en edades muy tempranas. Enseguida se les da anticonceptivos, claro está que el sistema falla, y se les ofrece el horror del aborto. No se ofrece real igualdad de oportunidades, no se ofrecen mejoras en las condiciones de vida. Se les ofrece la falsa libertad de exterminar a sus hijos para después regresar a la misma pobreza y marginalidad en la que se encuentran. Vuelven con las mismas escasas herramientas para el autocuidado y la gran posibilidad de reiterar el drama.” (María de Urraza, 18/07/18)

“No se trata de pobreza; el aborto no es de gente pobre, es de gente sin educación. La educación es la única forma de cortar eso. Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado recibe un golpe funesto” (Sergio Feryala 17/7/2018).

“Porque saben que las violaciones también se producen en el marco del matrimonio, en relaciones de convivencia, de pareja. Los niños y las adolescentes son víctimas de abuso en el marco de su vida familiar privada, íntima. Y este proyecto lo que haría, en lugar de buscar una manera desde el Estado de contener a la mujer víctima de violencia y poder sacarla de ese círculo que tiende a repetirse, es mandarla de vuelta a la casa, para que la próxima vez que sea abusada vuelva a nuestro sistema de salud, la atendamos y la volvamos a mandar al domicilio” (Roxana Díaz Vergara, 25/07/2018).

“La pobreza está y atraviesa una gran parte de nuestra población y la mayoría de las pacientes que atiendo en el sector público son pacientes de escasos recursos, sin obra social, sin embargo, son madres de numerosos hijos. Ellas asumen la situación de embarazo y de maternidad” (Roxana Díaz Vergara, 25/0720/18).

“Las mujeres que son de escasos recursos asumen la maternidad desde otro lugar. Me parece que tiene que ver –el planteo– con mujeres que tienen otra posición económica, que desean que sea legal – insisto en esto– en cualquier momento de la edad gestacional y porque sí. Si fuera por pobreza, estaría avalándose en este proyecto de ley, porque no encaja en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Habría un malestar social –por pobreza– para permitirle que se haga el aborto” (Roxana Díaz Vergara, 25/07/2018).

“La reciente encuesta de IPSOS confirma que el 57 por ciento de las mujeres de menores recursos está en contra del aborto. Lorena Fernández, una mujer que habló en Diputados hace poco, de la Villa 31, pidió que no se las usara a las mujeres pobres. Y yo creo que tiene razón, que no hay que ampararse en esto. Es una deshonestidad intelectual utilizarlas” (Cristina Miguens, 25/08/2018).

“(…) la propuesta del Estado debe ser a las mujeres pobres darles cloacas, agua y, además, no decirles “no tenemos plata, maten a sus hijos”. Y a las mujeres ricas o de clase media educarlas para que no lleguen nunca al aborto. Esa es la propuesta que un Estado serio debe hacer” (Chinda Brandolino, 31/07/2018).

“(…) el deber del Estado para con estas mujeres no consiste en proveerles una facilidad para terminar con la vida de esos seres en gestación sino de proveer las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse en un ámbito adecuado. En otras palabras, la pobreza no debe combatirse eliminando a los niños pobres. (Alberto Bianchi, 31/07/2018).

“Karen, al igual que Iara, que Yésica, que Jazmín, no tienen acceso real a la salud muchas veces. No tienen beneficios sociales. No tienen acceso real a la educación. Entonces, ¿cómo podemos pretender que elijan libremente sin mejorar primero todo eso?” (Matías Jurado, 10/07/2018)

“Por otra parte, experimento que la mujer que es acompañada, ayudada, amada, no aborta. La que sí lo hace es la que está rota por dentro: abandonada, desesperanzada y la que siente que no tiene de dónde ni de quién sostenerse. Karen, Yesica e Iara: estas son las mujeres que hoy no tienen voz en la Argentina. Por eso tenemos la obligación de pensar desde el Estado qué debemos hacer por estas mujeres concretas. ¿Facilitarles la opción del aborto o empoderarlas en serio a largo plazo? Invirtamos nuestros recursos en ofrecerles ayuda, en contenerlas; trabajemos en fortalecer y en educar a las familias, a las comunidades; mejoremos el diálogo con los padres. Estas deben ser nuestras prioridades también en la salud pública” (Matías Jurado, 10/07/2018).

“La legalización del aborto no les va a dar trabajo, no les va a dar vivienda ni les va a dar salud y tampoco educación. El aborto no resuelve la pobreza ni va a ser liberador poner a una mujer ante la cruenta decisión de ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Legalizar el aborto, senadores, es admitir el fracaso de la política” (Guadalupe Batallán, 31/07/2018).

“No es una deuda de la democracia violar derechos humanos. La salud pública está para crear ciudadanos sanos y fuertes. La educación tiene que dar igualdad de oportunidades. El trabajo y la vivienda tienen que ser dignos. Si permitimos que maten a nuestros chicos, ¿cómo vamos a darles todo eso?” (Guadalupe Batallán, 31/07/2018).

“Nosotros sí nos vimos sorprendidos con esta iniciativa legislativa que nos parece que no es una demanda genuina de la mayor parte de la sociedad, sobre todo del país más profundo. Hoy lo dicen así las encuestas, pero yo tengo mi propia encuesta, porque yo también tengo más de veinte años de trabajo en salud pública, en el consultorio y recorro el hospital” (Silvana Fernández Lugo, 25/07/2018).

5) La prohibición del aborto como violación de la autonomía de la mujer

Los argumentos proaborto:

“Que hay vida, hay vida; no lo discutimos. Me parece que es el inicio de la vida humana como persona y la ponderación de esa vida frente a la de una mujer que tiene su proyecto, que ya está inserta en la sociedad, que puede tener otros hijos, etcétera. Me refería a eso” (Mariana Romero, 10/07/2018).

“Al interrumpir un embarazo, se preserva la vida de la mujer o su salud o su autonomía, que es un valor. Pero también tiene el efecto de eliminar la vida del embrión. No hay hasta ahora manera de preservar la vida de ese embrión que no sea obligar a la mujer gestante a continuar el embarazo” (Diana Maffia, 31/07/2018).

“Los costos de la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo son costos que pondera cada persona, en este caso la mujer o una persona con capacidad de gestación, respecto en parte de su vida personal, en parte de su vida familiar, en parte de su proyecto de vida, en parte con sus otros hijos” (Mariana Romero, 10/07/2018).

“Cuando una mujer evalúa y determina que le es imposible continuar con su embarazo, obligarla a seguir adelante e imponerle la maternidad forzadamente implica una violación de sus derechos humanos” (Belén Spinetta, 10/07/2018).

“La despenalización del aborto eliminaría una de las últimas discriminaciones legales contra las mujeres que se encuentra vigente. Contribuiría a concretar el derecho de igualdad ante la ley en materia penal y a reconocer a las mujeres como cabalmente humanas” (Daniela Heim, 11/07/2018).

“En la observación general número 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en varias observaciones generales del Comité Internacional de Derechos Humanos; en varias de las observaciones generales del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que pone el ojo en el sujeto de derechos o sujeta de derechos madre gestante y no en la persona por nacer. Derecho a la vida, a una vida digna y a un proyecto de vida propio y autónomo. Toda persona humana debe ser considerada un fin en sí mismo, y la obligación de llevar a término un embarazo no deseado supone utilizar a la persona gestante como un medio” Alejandro Osio 17/7/2018).

“El proyecto nos trata como envases. Vulnera derechos sexuales y reproductivos. Y de aprobarse, constituiría un elemento estatal regresivo que induce maternidades forzadas, como una forma de tortura en los términos así definidos por el Comité contra la Tortura.” (Solange Verón, 18/07/18)

“Obligar a una niña adolescente que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo forzado o no deseado, es una violación de sus derechos humanos equivalente a tortura o trato cruel; y esto está especificado en la Convención de la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” (Escobar, 18/07/18)

“Lo que resulta inaceptable es que se quiera transformar a la gestación en una obligación o en una condena por tener sexo. Esto es una forma de pretender anclarnos en el mandato de la biología como forma de considerarnos instrumento de la reproducción humana más allá de nuestra propia voluntad y de nuestro proyecto de vida” (Estela Díaz, 25/07/2018)

“[El aborto es] un conflicto entre dos males: una maternidad forzada o la interrupción del embarazo” (Diana Maffia, 31/07/2018).

“Por eso, la decisión es de conciencia y debe tomarla la persona gestante; no puede ser sustituida” (Diana Maffia, 31/07/2018).

“(…) creo que el aborto existe y seguirá existiendo, pero lo importante es pensar que la maternidad no puede ser impuesta, no puede ser forzada, no puede ser obligada. La maternidad no puede ser aplicada como una amenaza o sanción. Quedaste embarazada y debés tenerlo. Las mujeres no somos incubadoras; somos personas con derechos que reclamamos en condiciones de igualdad. Y la maternidad debe ser deseada, voluntaria, feliz, pensando justamente en aquellas cosas que, a través de la maternidad, nosotras dejamos para construir una sociedad más democrática, esa que, sin duda, estamos empezando a construir como parte de este debate” (Margarita Stolbizer, 31/07/2018).

Las respuestas provida:

“Podría aceptarse el argumento de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo; sin embargo, no tiene ningún derecho sobre el cuerpo ajeno. El hijo en gestación no es parte de su cuerpo, solo reside en su cuerpo, y durante cierto tiempo. Otorgar un valor distinto a la vida de seres humanos por la etapa del desarrollo que transita constituye una discriminación injusta y un atropello a su derecho a la vida, fundante de todos los demás. (Zelmira Bottini de Rey, 11/07/2018)

“Todo comenzó con un embarazo no buscado. Chiara tuvo miedo. No era su deseo ser madre a los catorce años. Yo tampoco me lo esperaba y también estaba asustada. Pero cuando lo pudimos hablar bien entre nosotras y vio que tenía mi apoyo, ella empezó a sentirse más tranquila. En ese momento, lo que ella necesitaba no era un regaño, sino comprensión y discernimiento. Entonces, hubo escucha, no mentiras. Hubo amor, no regaños. Ella no estaba sola: estaba acompañada, yo estaba con ella. (Verónica Camargo, 31/07/2018 – Madre de Chiara, fundadora del Ni una Menos).

“Reitero: Chiara no continuó el embarazo porque fuera su deseo ser madre a los catorce años, y no creo que haya chicas a su edad que lo deseen. No estaba en su proyecto de vida tener un bebé siendo una adolescente. Ella siguió adelante porque supo comprender que esa vida que llevaba también valía y había que respetarla; que las circunstancias más difíciles deben afrontarse pidiendo ayuda, una ayuda humana, una ayuda de los demás, de todos. El resto está en las crónicas policiales: fue a la casa del novio y su familia, ellos querían que ella abortara y la mataron a golpes. La enterraron en el patio de la casa y al día siguiente la encontraron” (Verónica Camargo, 31/07/2018 – Madre de Chiara, fundadora del Ni una Menos).

“(…) El otro día escuché a una actriz que dijo que la ley tiene que salir porque representa al pueblo, como si nosotras no fuéramos también el pueblo. No me gusta cuando se alegan una representación que no tienen, sea la del pueblo o de las mujeres porque eso es negar al otro, al que no piensa como ellas. Hay otras mamás y mujeres que estamos con el colectivo del Ni Una Menos y, además, defendemos las dos vidas. No porque sea nuestra creencia personal sino porque es una realidad y ninguna vida humana debe negarse. Yo no pretendo que el Ni Una Menos represente todas mis ideas, pero también espero no las expulse porque el Ni Una Menos no es de nadie sino de todas. (Verónica Camargo, 31/07/2018 – Madre de Chiara, fundadora del Ni una Menos).

“Se invoca el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, a la integridad, a la no discriminación, por un lado –artículo 6° de la media sanción–; pero, por el otro, se invocan las prácticas para el aborto de la Organización Mundial de la Salud –artículo 13 de la media sanción–, que contemplan matar al feto. Textualmente: realizar la muerte fetal al feto de más de veinte semanas de gestación antes de proceder al aborto, punto 2.6 del Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro de la OMS. ¿Cómo es que, en este contexto, se puede seguir afirmando un respeto por la dignidad del otro –no hace falta mostrar las formas en que se realizan los abortos–, por su vida, su salud, su integridad, su derecho a no ser discriminado si se legaliza la acción que quita deliberada y cruentamente la vida de un ser humano? Porque para nuestro sistema jurídico, y siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica, todo ser humano es persona” (María Inés Franck, 10/7/2018).

“Si la mujer quiere llevar adelante el embarazo, queda sola: las consejerías no están previstas con un principio de favorecer el embarazo, sino de desembocar en el aborto: en lugar de contener a la mujer, acompañan a la que decidió abortar; no acompañan la que decidiera otra cosa. Si la mujer quiere dar en adopción al hijo no puede según el sistema argentino, pero sí puede abortarlo. Es decir, el principio de “quien puede lo más puede lo menos” se subvierte: la mujer puede decidir la muerte de su hijo por no puede decidir su adopción” (Úrsula Basset, 11/7/2018).

“Como médico dedicado a la mujer durante tantos años respeto todos los derechos de la mujer, respeto los derechos que ella tiene sobre su organismo, pero sí creo que la mujer no puede decidir sobre otra persona. Porque si el embarazo o el ser humano que lleva adentro es potencialmente una persona, entonces, debemos ser coherentes y pensar que en todos los momentos y en el transcurso de esa vida debe ser respetada” (Eduardo Young, 10/07/2018).

“Este proyecto de ley fomenta una sociedad del despojo, donde sus individuos se despojan de la responsabilidad de sus acciones voluntarias y asumidas libremente, cuando las consecuencias son indeseadas, incluso a costa de la vida ajena y donde el Estado se despoja de su responsabilidad primaria, que es garantizar todas las vidas bajo su espectro de poder y se despoja también de su función dejando que el más fuerte decida sobre el más débil” (Fernando Szlajen, 10/07/2018).

6) Legalizar el aborto no viola el bloque de constitucionalidad

Los argumentos proaborto:

“Nada en la Constitución y en los tratados prohíbe legalizar el aborto. Pero esta tarde quisiera dar un paso más e invitarlos a considerar que muy probablemente nuestra Constitución no solamente permite, sino que exige la legalización del aborto temprano” (Marcelo Alegre, 10/07/2018).

“El artículo 19 protege las acciones privadas que no afecten a terceros ni ofendan la moral o el orden público. El aborto, en las primeras 14 semanas, es una acción privada por la sencilla razón de que el embrión –y luego el feto– no puede ser considerado un tercero en el sentido de persona con derechos. En este estadio del desarrollo del feto no existe el sustrato neuronal suficiente para sentir dolor o placer o generar ideaciones, que son precondiciones para la existencia de intereses y derechos, por lo que no existen derechos que contrapesen en esta etapa el interés de la mujer por el control de su maternidad” (Marcelo Alegre, 10/07/2018).

“En las primeras catorce semanas interpreto que es un error casi conceptual considerar al embrión un tercero entendido como una persona con derechos constitucionales por las razones que di, sobre todo por la falta de desarrollo neuronal para sentir dolor o placer o generar ideaciones, que es lo que creemos que hace valiosa a la vida humana” (Marcelo Alegre, 10/07/2018).

“Ningún otro artículo de la Constitución Nacional establece o reconoce expresamente el derecho a la vida” (Alejandro Osio 17/7/2018).

“el que dice que es inconstitucional y no da una alternativa –por supuesto, sería descabellado ponernos ahora a pensar en una modificación de la Constitución– no está actuando como un legislador sino como un juez; es decir, indica que es inconstitucional y se terminó. Lo que quiere dar es un manto de envoltorio legal a un prejuicio que tiene que ver con el segundo punto” (Claudia Piñeiro, 31/07/2018).

“El propio artículo 4.1 de la Convención Americana –el famoso artículo que está siempre en tensión– dice de manera expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Si claramente toda persona tiene derecho a que se respete su vida, no podemos seguir haciendo una interpretación, como si fuera lo mismo vida y persona. Persona y vida son conceptos diferentes” (Marisa Herrera, 31/07/2018).

“Este derecho está protegido por ley y en general… ¿Y este “en general” qué es lo que quiere decir? Básicamente implica: “en general” coinciden los derechos de la mujer con los derechos del feto o persona no nacida. (…) El embrión in vitro no es persona” (Marisa Herrera, 31/07/2018).

Las respuestas provida:

“Esta norma, que ustedes pueden rechazar o aprobar, ignora, a mi modo de ver, en términos absolutos, al tercero en cuestión, que es el concebido, el engendrado, el fertilizado o como ustedes quieran llamarlo. Ese problema para nosotros en el sistema constitucional y convencional está resuelto. La Constitucional nacional tiene varias normas, pero como tengo un tiempo acotado me voy a referir a la más importante: el artículo 19. Yo les diría que si borramos todos los artículos del capítulo de los derechos y dejamos solo el 19, podríamos establecer un sistema de libertad para todos. Porque se señala que las acciones privadas de los hombres, en lo que aquí interesa, que de ningún modo generan daño a terceros, son libres. Es la norma que viene de nuestra Constitución histórica, que asegura la libertad, la autonomía, la privacidad. Autonomía y privacidad están puestas en este proyecto en revisión, pero con un límite: el daño a terceros. Por eso les decía que lo esencial es saber cuándo estamos en presencia de un tercero. Y luego los tratados de derechos humanos. El primero es la Convención Americana. Lo habrán oído muchísimas veces. También se habló mucho de este artículo, el 4.1, en las audiencias de Diputados. Allí dice que la ley debe proteger a la persona desde la concepción en general. Me hago cargo de que la palabrita “general” limita el concepto de la protección. ¿Y por qué fue esto así? Porque los tratados siempre son un piso mínimo para que más estados puedan firmarlos. Ustedes saben que Estados Unidos no ratificó este tratado. ¿Por qué no lo ratificó? Precisamente por este artículo de que la vida debe protegerse desde la concepción, y por otro que dice que los estados que tienen pena de muerte la deben ir derogando paulatinamente. Además, en la Convención Americana, hay otro inciso en el artículo 4°, el 5, que dice que no puede aplicarse la pena de muerte a la mujer en estado de gravidez. Yo me pregunto: si solamente estuviéramos frente a un montoncito de células como se ha dicho, ¿la Convención Americana hubiera protegido a la mujer en estado de gravidez de esta pena cruel e inhumana que de todas maneras mantienen? Por supuesto que tenemos otra norma convencional que protege la vida humana desde la concepción, y es la Convención de los Derechos del Niño. El Congreso de la Nación, cuando se firmó la Convención de los Derechos del Niño, por una ley que está vigente, la 23.849, le mandó al Poder Ejecutivo que al momento de ratificar declarara que para la República Argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Lo mandó el Congreso. La ley está vigente. Y este es el gran ausente del debate: el no nacido, el concebido, el más pobre entre los pobres. Cualquiera de nosotros, hasta un niño en situación de calle, puede esquivar su destino terrible; pero alguien que está concebido en el seno materno, si su madre decide suprimirlo, no tiene defensa alguna. Y podemos comprender a la madre, cómo no la vamos a comprender ante situaciones de vulnerabilidad, ante embarazos no queridos. Comprender no significa justificar, tampoco criminalizar a la mujer. Quizá sí a los que la inducen, al personal médico” (María Angélica Gelli, 10/07/2018).

“Los tratados, tienen la misma jerarquía constitucional y tienen aplicación como dice el artículo 75, inciso 22), “en las condiciones de su vigencia”. ¿Qué quiere decir “en las condiciones de su vigencia”? Quiere decir: cómo han sido incorporadas al derecho positivo de nuestro país. Es decir, con las declaraciones y con las reservas. La Convención de Viena dice que se entiende por reserva toda declaración unilateral, cualquiera sea su nombre, que se refiera a la aplicación de las normas del pacto. Y autoriza el artículo 19 a que se haga reserva. Y la Argentina hizo la reserva, porque estamos convencidos de que la Convención de los Derechos del Niño está incorporada, las condiciones de su vigencia, de acuerdo a la ley 23.849, que establece la vida a partir de la concepción” (Eduardo Menem 17/7/2018).

“Cuando la Argentina aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño se pidió que se hiciera esta declaración interpretativa. Y lo hizo en estos términos: “La declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer”. O sea, esto marca un elemento, casualmente, de la búsqueda en donde había una ambigüedad en el término, para evitar que pudiera interpretarse que esto era contrario en ese momento a la ley, porque no era la Constitución, se incorpora esto como una declaración interpretativa; o sea, marcando el modo en el que la Argentina interpreta la obligación internacional que está asumiendo al ratificar el tratado. Por eso, se da esta, que no es incompatibilidad, porque en realidad la Argentina no hubiera suscripto un tratado que encontrara violaciones a su derecho interno. Es más, cuando el constituyente en el año 94 incorpora los tratados, la Corte Suprema en el caso Monjes estableció claramente que el constituyente había realizado ese análisis de compatibilidad. Con lo cual, ahí encontramos esa necesidad de compatibilizar derecho interno con las limitaciones constitucionales” (Alfredo Vitolo 17/7/2018)

“Nótese que la Convención sobre los Derechos del Niño les manda este mensaje, en particular, a los órganos legislativos. O sea, al dictarse una ley, si hay alguna duda, debe optarse por el mejor interés. ¿Hace falta que diga cuál es en el embarazo? En el proyecto se hace mención a que se protege la dignidad de la mujer. Yo me pregunto: ¿dónde queda la dignidad del niño por nacer?” (Octavio Lo Prete, 18/07/18).

“Todo el sistema político y jurídico de una democracia constitucional se funda en el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Cada una de ellas, incluidas las personas por nacer, son un fin en sí mismas, un sujeto, no un mero objeto; alguien, no meramente algo” (Alfonso Santiago, 31/07/2018).

“(…) Resulta absolutamente contradictorio el expreso reconocimiento de la existencia de una persona humana desde el momento mismo de la concepción –como se realiza en nuestra Constitución y, recientemente, en el Código Civil– con cualquier decisión legislativa que autorice su eliminación intencional y directa” (Alfonso Santiago, 31/07/2018).

“(…) La Convención del Derecho del Niño que, de acuerdo al artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía constitucional, señala en su artículo 6°: Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados partes garantizarán, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño” (Alfonso Santiago, 31/07/2018).

“(…) Frente a un derecho expresamente reconocido por la Constitución, como es el derecho de las personas por nacer, cuya protección se encomienda a los poderes constituidos en la máxima medida posible, y a un derecho inexistente en el texto constitucional y en los tratados internacionales, como es el presunto derecho a abortar, el legislador, los jueces y los operadores jurídicos han de privilegiar el primero” (Alfonso Santiago, 31/07/2018).

“(…) El artículo 29 de la Constitución, tal vez el más argentino de nuestra Norma Suprema, señala con particular énfasis que el Congreso no podrá adoptar ninguna decisión mediante la cual la vida, el honor o la fortuna de los argentinos puedan quedar a merced de gobierno o persona alguna. Ninguna autoridad pública, ninguna persona puede disponer de la vida de otro argentino” (Alfonso Santiago, 31/07/2018).

“(…) El reconocimiento al supuesto derecho a eliminar una persona humana, utilizando los servicios médicos públicos y privados, y la privación de la posibilidad de acceder a los tribunales de justicia para proteger su derecho a la existencia, configuran una grosera violación del derecho a la vida, su pulverización, su desprecio y su menosprecio como nunca antes había ocurrido en la historia jurídica de nuestro país. Frente a lo que algunos han afirmado aquí, corresponde recordar que en nuestro ordenamiento jurídico sí existen derechos que son absolutos. Nunca son jurídicamente válidas la esclavitud, ni la tortura, ni la desaparición forzada de personas. Nunca es jurídicamente aceptable matar a un ser inocente” (Alfonso Santiago, 31/07/2018).

“(…) el interés superior de la niña –preciso: de la niña, si no quieren hablar del niño– está absolutamente tutelado también como derecho absoluto por nuestro orden constitucional” (Pablo Garat, 31/07/2018).

“¿Cuál es el núcleo de la inconstitucionalidad? Además de todo lo que ya han dicho todos los juristas que han pasado por aquí, creo que el nudo central e insoslayable es la declaración interpretativa de 1990 que nuestro país realizó, sobre lo que se debe considerar niño desde el momento de la concepción, a la hora de firmar y ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y a este acto se le añadió el carácter de tratado constitucional que adquirió tal texto a partir de la Reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22. Es decir, para nuestra Constitución la vida debe protegerse desde el momento de la concepción y esta ha sido la voluntad de la Convención Constituyente. No puede desconocerse una reforma que continúa vigente, tampoco puede torcerse su literalidad con interpretaciones ideológicas” (Débora Ranieri, 31/07/2018).

“En cuanto a las inconstitucionalidades estructurales, el proyecto de ley contiene dos muy graves. En primer lugar, impone la pena capital sin juicio previo a personas inocentes y, además, condena penalmente al profesional de la salud que dilate, obstaculice o se niegue a aplicar el aborto. Es tan curioso este proyecto que hasta la semana 14 de gestación es responsable penalmente quien dilata, obstaculiza o se niega a practicar un aborto. Y después de esa fecha es responsable penalmente quien lo practica. Esto quiere decir que un mismo hecho puede ser tanto un delito como una obligación legal cuyo incumplimiento acarrea la comisión de un delito con apenas un día de diferencia. En otras palabras, antes de esa fecha, las 14 semanas, el que se niega a practicar un aborto comete un delito. Y luego de esas 14 semanas lo comete quien lo lleva a cabo. Y en ambos casos la pena es igual” (Alberto Bianchi, 31/07/2018).

“En cuanto a la primera de las inconstitucionalidades estructurales que he mencionado, me veo obligado a repetir, aunque haya sido dicho en numerosas exposiciones anteriores, que la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, como normas superiores de nuestro ordenamiento jurídico, establecen que existe vida humana desde la concepción misma, principio que reproduce el artículo 19 del Código Civil” (Alberto Bianchi, 31/07/2018).

“Los títulos II y III [del proyecto], referidos al aborto o a la práctica abortiva como obligación a ser prestada por todo el sistema de salud público y sus subsistemas –público, privado y de obras sociales–, es una obligación impuesta a las provincias que no han delegado –se ha dicho, pero hay que repetirlo, a ver si se entiende–: no han delegado la política en materia de salud pública, no han delegado la política en materia de educación y, mucho menos, en los términos de la ley de educación sexual integral y de la ley de salud reproductiva, porque justamente –me está mirando– estas leyes están pidiendo la adhesión de las provincias. ¿Por qué las leyes piden la adhesión de las provincias? Porque es necesario que las provincias consientan esto” (Pablo Garat, 31/7/2018).

7) Recomendaciones de los comités internacionales sobre aborto

Los argumentos proaborto:

“(…)el órgano de aplicación e interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, le ha dicho al Estado argentino en informes relativos al Estado argentino, en los años 2010, 2016 y 2018, que el Estado argentino debe garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a los abortos legales contemplados actualmente, y tiene la obligación de despenalizar el aborto para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes” (Gil Dominguez, 11/07/2018).

“Pero aunque no se comparta lo que estoy diciendo hay algo mucho más importante. Este Senado aprobó después de la ley 23.849, que es del año 1999…, ustedes en el año 2014, afortunadamente, el Congreso, aprobó por ley 27.005 el tercer protocolo facultativo adicional de la Convención. Ese Tercer Protocolo Adicional de la Convención reconoce al Comité Internacional de los Derechos del Niño competencia para intervenir en una serie de denuncias. No puedo dudar, entonces, que la República Argentina reconoce a ese Comité fuerza interpretativa de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puesto que si le dio competencia para llevar adelante procedimientos que pueden concluir incluso en condenas a nuestro propio país, es evidente que le está dando facultades interpretativas de la Convención. Pues bien ese Comité, como ya se ha dicho acá por parte de muchos expositores, nos ha recomendado más de una vez –la última vez este año, en junio–, que debemos asegurar el acceso a los servicios del aborto seguro y atención posparto para niñas adolescentes” (Aída Kemelmajer de Carlucci, 11/07/2018).

“El Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos En las observaciones generales 6 y 14 se ha referido al derecho a la vida, pero por estos días se está aprobando y ya está aprobado el párrafo 9 de nueva observación general, la número 36, de este Comité de Derechos Humanos, que dice lo siguiente: “Aunque los Estados parte pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos en virtud del Pacto, como la prohibición de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”. Y cita el artículo 7° del Pacto, señalando que ello se vulnera cuando se obliga a una persona a llevar adelante un embarazo que no ha deseado. Por último dice: “Los Estados parte no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar por que las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos” (Alejandro Osio, 17/7/2018).

“Solo por citar algunas recomendaciones de mayor trascendencia, la Observación General N° 35 del 2017 del Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dejó en claro que el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o postergación del aborto sin riesgo, el maltrato a las mujeres y niñas que buscan información sobre su salud sexual y reproductiva, constituyen formas de maltrato, abuso, tratos crueles, además de graves violaciones a los derechos de la salud. La Observación General N° 22 del Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendó para la realización de los derechos de la mujer y la igualdad de género –tanto en la legislación como en la práctica– que se deroguen o modifiquen leyes restrictivas y discriminatorias respecto de la salud reproductiva, que se garantice el derecho al aborto de mujeres y niñas y la atención de calidad posterior a la interrupción del embarazo, respetando siempre el derecho a la adopción de decisiones autónomas de la mujer. En tanto, el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño viene afirmando desde el año 2012, y recomendando a la Argentina específicamente, que se garantice la interrupción del embarazo para proteger la vida de la gestante, niña o adolescente” (Nora Maciel, 24/7/2018).

Las respuestas provida:

“Finalmente, querría referirme a estos argumentos para defender la ley en revisión que se han alzado muchísimo en el debate en el Senado, y fuera también de estos recintos, y es la cantidad de recomendaciones, informes de organismos en general internacionales que parecen aconsejarle a la Argentina que dicte una ley de aborto. Debo decir, en primer lugar, que para la República Argentina, y según el sistema constitucional, lo único obligatorio es la sentencia de la Corte Interamericana en el caso en que la República Argentina sea condenada específicamente. Y aquí cito un dictamen del ex procurador general, reconocido por todos, Esteban Righi, que lo señaló en el caso “Acosta”, es decir, la Argentina está obligada por las sentencias de la Corte Interamericana que la condenan, pero no por todos los otros documentos. Son recomendaciones; hay que hacerse cargo. Tendrán valor si son valiosas las manifestaciones que allí establecen, si no son subjetivas, si no imponen un propio ideario” (María Angélica Gelli, 10/07/2018).

“Y además, en esta misma línea, señalaría que hay una manera de conciliar estas cuestiones, que están en el voto del juez Rosatti. Este Senado le acaba de dar hace poco, hace nada, una confirmación al pliego que envió el Poder Ejecutivo. Bueno, el juez Rosatti ha dicho en una sentencia que las obligaciones emanadas de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo son mientras esas decisiones se emitan dentro de la competencia del tribunal regional. Esto lo compartió toda la Corte, pero esto que voy a decir ahora solamente, por ahora, es del doctor Rosatti, pero me parece que nos puede ayudar a pensar. Él habla del margen de apreciación interno, o margen de apreciación nacional, que tienen los estados para aplicar los tratados de derechos humanos conforme a su propia cosmovisión” (María Angélica Gelli, 10/07/2018).

“En ningún momento estos organismos especializados, a los cuales nuestro país reconoció competencia y jurisdicción, hablan de la vida intrauterina como un derecho absoluto, menos aún aconsejan penalizar el aborto. Al contrario, recomiendan despenalizarlo y que el Estado tome las medidas necesarias para evitar los abortos clandestinos” (Laura Casas, 25/07/2018)

“Los artículos 5º y 6º del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho, pero ese supuesto derecho al aborto no existe. No está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas. Por el contrario, el derecho a la vida se encuentra protegido en varias leyes que establecen, por ejemplo, la obligación del personal de la Salud de respetarlo desde la concepción y hasta la muerte” (Manuel García Mansilla, 10/07/2018).

“Ningún órgano del gobierno federal puede desconocer cuál fue de buena fe la intención y el modo en que la Argentina se obligó a cumplir la Convención en el ámbito internacional. Tampoco que, junto con la modificación ordenada por este Congreso, adquirió jerarquía constitucional. Esta modificación se torna aún más evidente cuando se la contrasta con las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención en materia de aborto” (Manuel García Mansilla, 10/07/2018).

“Obviamente, estas recomendaciones, formuladas varios años después de ratificada la Convención, no obligan a la Argentina, por el contrario, contradicen frontalmente la forma en la que la Convención rige para nuestro país, tanto a nivel internacional como a nivel interno” (Manuel García Mansilla, 10/07/2018).

“No resulta cierto que estas resulten vinculantes para la Argentina. Estas posturas, violentando las reglas de interpretación del derecho internacional, omiten tomar en consideración las limitaciones fijadas por nuestro país al obligarse internacionalmente… Los tratados son ley para los estados, pero solo en el marco de la obligación asumida internacionalmente. Debemos recordar que el artículo 27 de nuestra Constitución exige que los tratados se encuentren de conformidad con los principios de derechos públicos reconocidos por la Constitución” (Alfredo Vitolo 17/7/2018)

“No es válida la cita al fallo de “Artavia Murrillo” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no solo no fue dictado contra la Argentina, sino que se refiere al embrión humano en los primeros estadios de su desarrollo; y aquí estamos hablando del aborto libre hasta la semana catorce y hasta el noveno mes por tres causales de las que ahora vamos a hablar” (María Inés Franck, 10/7/2018)

“¿Qué pasa con el fallo “Artavia Murillo” de la Corte Interamericana? No aplica a este caso. ¿Por qué? Porque “Artavia Murillo” se refiere a la fecundación in vitro y no al aborto. Allí se discutió el estatus de persona de los embriones no implantados, no de los que ya están dentro de la persona gestante, pero, aún si se lo considerara aplicable, arribaríamos a la misma conclusión: y es que, tal como lo explica el voto del juez Vio Grossi, esta obligación negativa, es decir, la prohibición de poder privar de la vida a una persona de forma arbitraria, no estuvo en discusión en el caso Artavia” (Manuel García Mansilla, 10/07/2018).

“A pesar de lo que dijo la Corte en el caso “F.A.L”, en donde ni siquiera se hizo un intento de análisis serio de la cuestión, es claro que la exigencia ordenada por este Congreso constituye una reserva. De hecho, cumple con todos los requisitos que requiere la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para ser considerada como tal. No solo ordena una determinada interpretación del término niño, sino que extiende hasta el momento de la concepción el derecho intrínseco a la vida previsto en el artículo 6° de la Convención. Esa extensión del derecho a la vida implica una clara modificación del alcance de esta Convención que, así modificada, fue elevada a jerarquía constitucional en 1994” (Manuel García Mansilla, 10/07/2018).

“En Artavia Murillo, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos define a la protección de la persona por nacer como algo gradual e incremental. Esto es una invención de la Corte Interamericana. No surge del documento de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero, además, esta declaración o esta sentencia no indica, no indica, que el aborto puramente discrecional, libre, sin causa, decidido por la mujer sea una alternativa permitida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no dice eso la sentencia de la Corte Interamericana en el caso que mencionamos” (Nestor Sagues, 11/07/2018).

“En “Artavia Murillo”, como lo distinguió muy bien recién Gil Domínguez, lo resolutivo del holding, lo resolutivo no se nos aplica y no nos obliga, porque además tampoco tiene nada que ver; se trataba de un tema de fecundación in vitro El aborto siempre es después de la implantación del embrión en el útero. Entonces, la doctrina, en todo caso funciona al revés. Y en cuanto a la protección gradual o incremental de la vida prenatal no veo cómo hacer coincidir esto con 100 días, o casi 100 días: si la cuenta no me falla, estamos en 98 días de desprotección absoluta. O sea, protección cero. La gradualidad empezaría a partir del día 100. No me da con la lógica con la que creo que debería manejarnos una respuesta jurídica como ésta, donde, insisto el texto de la Convención es “en general desde la concepción”. Pareciera que suprimiéramos esto de “en general” (Alejandro Perez Hualde, 11/07/2018).

“Fíjense que ni la Comisión IDH ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionaron que el aborto puede ser practicado libremente, como dice el texto actual del proyecto, que permite el aborto sin invocación de ningún tipo de causal hasta la semana catorce” (Elías Badalassi, 18/07/18).

“En un país, hay autoridad y hay soberanía. Hay una cierta jerarquía, que se le llama la pirámide. Acá, tenemos Estados federales, etcétera; pero básicamente hay una estructura piramidal. El Congreso de la Nación dicta las leyes para toda la Nación: es el artículo 30 ó 31 de la Constitución. Ahora, el Derecho Internacional no es un sistema: son muchos subsistemas. Y en el Derecho Internacional solo hay obligación si uno quiso: si uno agarró su soberanía y acordó. La fuente del Derecho Internacional, según la Corte Internacional de Justicia, son los tratados, la costumbre internacional y los principios generales del Derecho” (Fernando Toller, 24/7/2018)

“¿Puede haber comités internacionales que nos cambian la Constitución? La respuesta es sencilla: hay que leer cómo ser reforma la Constitución. Está en la Constitución” (Fernando Toller, 24/7/2018).

“No son órganos jurisdiccionales todos esos que estamos hablando. Esos son, en definitiva, órganos burocráticos de gente especializada, por supuesto, y que hay que tener en cuenta pero de ninguna manera podemos pensar que nuestra Constitución le da jerarquía constitucional a una recomendación de alguna comisión” (Guillermo Barrera Buteler, 25/07/2018).