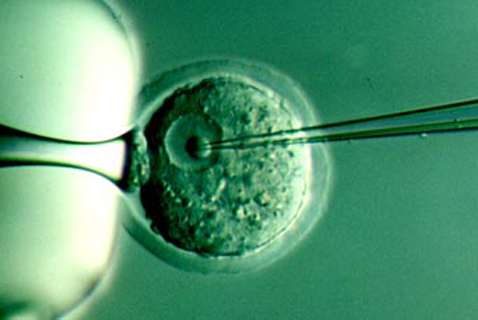

Un equipo de la Universidad SunYat-sen, de Guanzhou, China, liderado por el genetista Huang, afirma haber logrado la primera modificación de embriones humanos de la historia.

La técnica controvertida es conocida como CRISPR y consiste en un mecanismo avanzado de edición de genes, que permite alterar de forma más rápida, precisa y detallada cualquier posición de los 23 pares de cromosomas del genoma, aparentemente con menos errores o mutaciones no deseadas. Se habría usado para editar embriones de monos de modo de lograr el nacimiento de monos con mutaciones genéticas precisas. En esta ocasión, se afirma haber modificado genéticamente embriones humanos para corregir el gen que sería responsable de la beta-talasemia, una enfermedad hematológica hereditaria y potencialmente mortal. Según los investigadores aplicaron la técnica en 86 embriones, de los que sobrevivieron 71. La edición se realizó con éxito en 28 pero sólo en 4 se logró corregir el gen de la beta-talasemia.

Desde el punto de vista bioético, podemos resumir algunas de las objeciones:

- Ante todo, se conciben embriones humanos con fines de experimentación para ser destruidos. Ello es una inadmisible forma de instrumentalización de la vida. Se destruyen cientos de embriones para lograr estos supuestos beneficios.

- Estas técnicas constituyen un paso más en la tendencia hacia una transformación de la reproducción humana, que deja de estar regida por la lógica de la gratuidad que considera la vida como don, y pasa a estar regida por una lógica de producción que convierte al niño en un objeto a merced de los deseos de los adultos.

- Además, se trata de técnicas que alteran la genética para la descendencia y por tanto poseen imprevisibles consecuencias para el ser humano y para la naturaleza. En lo científico, numerosas voces se han levantado para señalar los problemas de estas técnicas.

Reacción de la comunidad científica: La noticia provocó una reacción desde las más diversas posturas éticas. Así, numerosos científicos han reclamado una “moratoria” en la aplicación de estas técnicas. Incluso, según la BBC, cuando los científicos chinos quisieron publicar los resultados de sus experimentos, las revistas Nature y Science rechazaron el artículo por motivos éticos. Finalmente, fue la revista Protein & Cell la que publicó la investigación.

Gregory Kaebnick, en un comentario en el blog del Hastings Center Report, señala que hay dos grandes desafíos para quienes quieren editar el genoma humano: “hacer los cambios genéticos de forma correcta (insertándolos en las células y luego en el genoma en la locación correcta) y hacer los cambios genéticos correctos logrando los resultados sin crear accidentalmente nuevos problemas”. Además, se señala que los cambios se pueden usar par alterar células germinales humanas (óvulos y espermatozoides) y también embriones, lo que significa que los cambios pueden ser heredados por la descendencia a perpetuidad.

David Baltimore, Premio Nobel y ex-Presidente del California Institute of Technology, dijo al New York Times: “Puedes ejercer control sobre la herencia humana con esta técnica, y por eso estamos planteando este tema”, en referencia al pedido de una moratoria de todo intento de usar la edición de genes para alterar la línea germinal humana para fines clínicos. Otro grupo de científicos busca una moratoria total, tanto para fines clínicos como de investigación.

Desde una perspectiva más liberal, en una nota publicada por el Nuffield Council of Bioethcis Peter Mills se pregunta: “¿Cómo queremos usar las tecnologías y qué clase de futuro queremos producir con ellas?”.

Otro problema de la edición de genes es que puede alterar microorganismos, animales o plantas, con consecuencias desconocidas. Kaebnick señala, por ejemplo, la posibilidad de alterar los mosquitos para que no transmitan malaria o dengue, pero advierte que los mosquitos modificados pueden ser peores que los originales de varias maneras. Además, pueden existir problemas para el ecosistema que no son previsibles y de consecuencias insospechadas.

Fuentes:

- http://www.thehastingscenter.org/News/Detail.aspx?id=7369&utm_source=News+in+Context%3A+Moratorium+on+Gene+Editing

- http://www.thehastingscenter.org/Bioethicsforum/Post.aspx?id=7359&blogid=140

- http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150424_ciencia_cientificos_chinos_modifican_embriones_humanos_lv

- http://nuffieldbioethics.org/blog/2015/the-moral-implications-of-genome-editing-in-300/

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere